塾を開いた理由。

- 2025年7月26日

- 読了時間: 5分

One dropの名前の由来を聞かれるとともに、「なんで塾なの?」と聞かれることがよくあります。

正直、私もまさか自分で塾を開く未来が来るとは思っていませんでした。人生って、本当に何があるかわかりませんね。

広島大学に入学したとき、私はきっと地元・長崎に戻って学校の先生になっているだろうと思っていました。でも、気がつけば広島に残っていて。私が東広島に残ると決めたとき、親もきっと驚いたと思います。

不登校や発達特性の分野で働いてきた私が、どうして塾を?と聞かれます。

「塾を開業するけど、普通の塾じゃないんです」と、説明に困ることも多くありました。

それでも、たくさん考えた結果、やっぱり「塾」に落ち着いたんです。ちゃんと理由があります。

言葉にするのは少し苦手だけど、想いを気ままに綴ってみます。誰かを傷つけたいわけではないし、誤解されるのがちょっと怖くて、ずっと公開をためらっていました。でも、勇気を出して書いてみようと思います。

「こういう考え方もあるんだな」と、ひとつの意見として読んでもらえたら嬉しいです。

(今日は少し長いかもです☕)

① 誰でも使える場所にしたかった

フリースクールで働いていたとき、「もっと早くこの家族と出会えていたら…」と思うことがたくさんありました。でも、フリースクールって、自分や自分の子どもが「不登校である」とある程度認めないと利用しにくい場所でもあります。その「認める」というステップが、大きなハードルになることもあるのかなと。

実際は、そこまでではなくても「信頼できる大人がそばにいてほしい」「居場所がほしい」と感じている子や家庭は、もっとたくさんいます。それなのに、なかなかフリースクールという仕組みの中では出会えない。とてももどかしかったです。

だからこそ、あえて「塾」という形にしました。「塾に通ってるんだよね」と言いやすい。この“言いやすさ”って、実はすごく大切だと思っています。

支援にとって必要な情報もたくさんあるけど、それが逆に、場所への出入りのしにくさになるのは寂しい。

どんな状態でも、誰でも、選べば来ていい。そんな場所を作りたかったんです。

② 予防的な場所としての役割

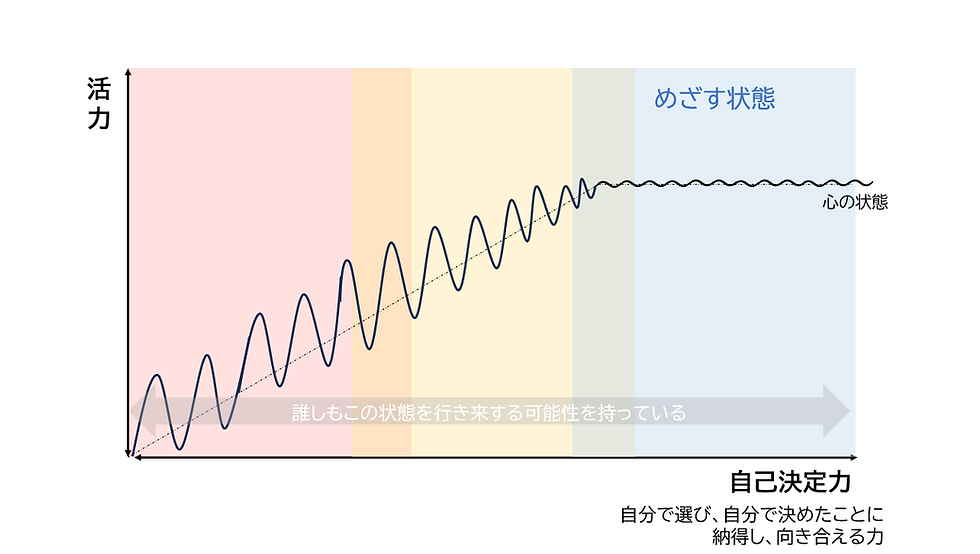

これは①ともつながる話です。私は、高齢者福祉の「フレイル」の考え方をヒントに、「自己決定力」と「活力」って相互に影響し合ってるなと感じています。(フレイル、ぜひ調べてみてください。)

学校に通えている子の中にも、「実はけっこうしんどい…」という子はたくさんいるはずです。黄色信号の状態でがんばっている子ども、大人、ほんとに多いんじゃないかなと思います。

でも、社会は「赤信号」にならないと休めない仕組みが多すぎます。

“がんばれるならまだいけるでしょ?”という空気も、なんとかならないかなといつも思います。

赤信号の状態になってから、初めての関係性を築くのって、すごく大変です。だからこそ、青や黄色の段階から信頼できる誰かがいること、ナナメの関係の存在があること、それだけで心の支えになると思います。

One dropは、そんな「予防的なつながり」がある場所にしたいと思っています。

③ 学びって、人によって違っていい

「学びってなんだろう?」と年を重ねれば重ねるほど思います。

学校の教科?英会話?資格?もちろん、それも大事だけど、それだけじゃないと、今の私は思います。

その人が「知りたい」と思ったことを突き詰めること、それ自体が「学び」。

電車でも、本でも、K-popでも、ちいかわ、野球でも。

気になる → 調べる → 深める。

この流れはすべて、立派な学びだと思います。意味づけはあとからでもできます。

いろんな人と出会うことそのものも、学びのひとつですよね。

何かに気づけたなら、それはきっと「学び」なんだと思うし、もし気づけなかったとしても、私たちOne dropのスタッフがそっときっかけを渡せるような存在でいたいです。

④ 進学塾と居場所の“あいだ”をやりたい

「進学塾ほどハードな内容じゃなくていい。」

「まずは宿題を、ゆっくりでもいいから見てほしい。」

「1対1で、子どもに合ったペースでやってくれると嬉しい」

保護者の方々から、そういった声をたくさん聞きました。

でも一方で、「先生が子どもの特性を理解してくれるか不安」「馴染むまでに時間がかかる」という不安の声も…。

また、勉強を見てくれる「居場所」があればいいのに…という葛藤もあると思います。

居場所はあっても、勉強までは見てもらえない。学習支援は別で探さなきゃ。そんなケースも多いです。

だったら、「居場所っぽさ」もありつつ、「個別の学習支援」もできて、必要があれば「カウンセリング」もついてくる。そんな場所をつくりたいと思いました。

本人や家庭のコンディションに合わせて、オーダーメイドでサポートできる場所。それがOne dropです。

学生スタッフの育成も、これからしっかりやっていきたいと思っています。

⑤ 子どもや若者を“くくってしまう”のは、大人たちかも?

この項目は書くかずっと迷っていて、もしかしたら後から消すかもしれません。でも、やっぱり今の気持ちを残しておきたくて、書いています。

不登校、発達障害、LGBTQ…。言葉の認知が広がることはすごく良いことだけど、ときに「言葉だけ」が一人歩きしてしまうこともあります。

「あ、不登校なの?じゃあ暗い子なんだ」

「ADHDって、つまりこういう子でしょ?」

――そんなふうに、一括りにしてしまう場面、実際に何度も見てきました。

でも、一人ひとり、全然違う。

魅力もあるし、強みもあるし、可能性もある。

みんな一生懸命自分の人生を、自分の足で歩もうとしています。

私は、大人が“わかったつもり”で決めつけてしまうことが、本当にもったいないと思っています。

子どもや若者たちには、自分で人生を選ぶ力があります。

そして、選べるように応援してくれる大人の存在が必要です。

私たちOne dropは、そんな“伴走者”でありたいと思っています。

つらつらと5つの理由を書いてみました。

もしかすると半年後、数年後にはこの考えもまた変わっているかもしれません。

でも、今このときの想いを、自分の言葉で記録しておきたいと思います。

みなさんの考えもいつか聞かせてください。

今日も読んでくださり、ありがとうございました🌸

コメント